Edit 10.05.2024: Vorab, wenn in diesem Fred keine Bilder zu sehen sind, liegt das daran, dass Abload den Dienst eingestellt hat. Wer den Faden mit Bildern sehen will, kann auf Seite 4 ein pdf herunter laden, in dem Text und Bilder abgelegt sind. Doch nun zum Anfang des Fadens ...

Hallo,

ich möchte Euch hiermit meinen Rosentalviadukt vorstellen, den ich als mein Erstlingswerk in den Jahren 2002-2003 gebaut habe. Ich war mit der Anlage auf einigen Ausstellungen (Sinsheim, Bad Begzabern, Keltern, Bad Homburg etc.) und wenn jemannd ein deja-vu-Erlebnis hat, liegt das wahrscheinlich daran.

Die Anlage ist als betriebsfähiges Diarama konzipiert. Es kann in drei Teile zerlegt werde. Die Randelemente werden zu einem Kasten zusammengesetzt, in dem ein Randteil um die Längsachse um 180° gedreht wird. Die Hintergrundplatten bilden dann den schützenden Kasten. Auch das Mittelteil wird für den Transport um 180° gedreht und auf ein entsprechendes Teil gesetzt. In ihm können Fahrzeuge transportiert werden, was sich aber nicht bewährt hat.

Das Diorama hat eine Länge von ca. 3,4m und eine Breite von 0,62 m. Betriebsfähig ist die Anlage etwa 5m mal 1,8m groß. Der Schattenbahnhof hat je Richtung drei Gleise mit einer maximalen Nutzlänge von 2,5 m.

Hier ein kurzer Steckbrief:

Titel der Anlage: Rosentalviadukt (24 Hallen) in Friedberg/Hessen der Main-Weser-Bahn

Historisches (nach Brigitte Kuntzsch, Das Rosenthal-Viadukt bei Friedberg (Auszug)):

Der als Teil der Main-Weser-Bahn offiziell als Rosenthal-Viadukt verzeichnete, im Stil römischer Aquädukte zwischen 1847 und 1850 errichtete Brückenbau bei Friedberg gilt als eines der herausragenden Denkmäler des frühen Eisenbahnbaus in Deutschland. Die Bürger der Wetterauer Kreisstadt nannten das Bauwerk angesichts der eindrucksvollen Brückenbögen schon immer respektvoll die „24 Hallen“. Versperren auch spätere Brückenbauten den freien Blick auf das Viadukt, ist immer noch die imposante Architektur von hohem technischem und ästhetischem Rang zu bewundern. Als „ein hochwertiges Kulturdenkmal aus kulturgeschichtlichen, künstlerischen, technischen und ortsbildenden Gründen“ wurde das Bauwerk 1981 in das Denkmalbuch des Landes Hessen aufgenommen.

Seit dem Ende des Zugverkehrs auf dem Rosenthal-Viadukt 1982 ist das Bauwerk gefährdet, wenn auch nicht in bautechnischer Hinsicht: Das statische Gefüge ist nach wie vor intakt. Der Eigentümer, die DB Netz AG, will das historische Bauwerk aus wirtschaftlichen Gründen abreißen. Dies nahm das Fachgebiet Entwerfen und Baugestaltung der TU Darmstadt zum Anlaß, den Semesterentwurf „living viaduct“ auszuschreiben. Neue Nutzungen für den Brückenbau sollten die Studenten in ihren Entwürfen entwickeln. Kein neuer Gedanke, denn seit die Brücke „ausrangiert“ wurde, entstand immer wieder die Diskussion um den Abriß des Bauwerks.

Sollten mit diesen vielfältigen studentischen Entwürfen, die im Herbst 2001 ausgestellt wurden, auch Anregungen für eine weitere Nutzung der „24 Hallen“ gestiftet werden, so ist dennoch zur Zeit unklar, wie die Zukunft des Bauwerks aussehen wird. Derzeit ist die alte Brücke noch im Besitz eines Friedrichsdorfer Kaufmanns, der sie umbauen wollte. Allerdings wurden ihm Fristen gesetzt, um die erforderlichen Baugenehmigungen einzuholen. Liegen diese nicht innerhalb der gesetzten Frist vor, fällt das Viadukt wieder an die Bahn zurück. Wieder im Besitz der Bahn, soll der historische Brückenbau unwiderruflich abgerissen werden.

(Anmerkung: derzeit soll dort ein Photovoltaikanlage entstehen oder ist bereits entstanden)

Der Rosentalviadukt in Friedberg/Hessen der Main-Weser-Bahn (Bild) wurde zwischen 1847 und 1850 erbaut. Er überquert das Tal der Usa, eines kleinen Baches der Region. Der elektrische Betrieb der zugehörigen Teilstrecke Friedberg – Gießen wurde 1965 aufgenommen. Der Viadukt wurde 1982 durch eine Betonbrücke ersetzt, die durch eine günstigere Trassierung höhere Geschwindigkeiten erlaubt. Derzeit wird der Viadukt nicht genutzt und verfällt zunehmend. Verschiedene Überlegungen privater Investoren zur Nutzung des denkmalgeschützen Bauwerks haben bis heute noch zu keinem konkretem Ergebnis geführt.

Wichtigste Maße des Viadukts:

- Länge: ca. 275 m

- Breite: ca. 10 m

- Größte Höhe ca. 16 m

Idee des Modells:

- Massstäbliche Umsetzung des Viaduktes in seiner typischen Umgebung im Zustand um 1960 bis ca. 1965. Eine Elektrifizierung ist möglich.

- Berücksichtung der wesentlichen architektonischen Gestaltungselemente.

- Persönliche Erfahrungen flossen in die Gestaltung ein, da der Erbauer in Friedberg aufwuchs

- Paradestrecke für typische Züge der Epoche III (z.B. BR 10 mit Schnellzug, lange Güterzüge) deren Länge im Modellbetrieb nur durch die Länge des Schattenbahnhofs begrenzt wird.

Modellumsetzung:

- sichtbarer Modellteil in 3 Segmenten, zusätzlich 9 Schattenbahnhofssegmente (incl. Zufahrten)

- weitgehender Selbstbau (Gebäude, Bäume, Mauern, Strassenpflaster etc.)

- Viadukt wurde in massiver Styroporbauweise erstellt und mit Keramin-Mauerplattern verkleidet. Diese Mauerplatten wurden mittels einer selbst erstellten Silikonform hergestellt.

- Unterbau aus gehobelten Leisten und 10 mm Sperrholz, Erhebungen in Styropor

- Länge des sichtbaren Modellteils ca. 3,45 m, Breite ca.: 0,63 m

- Gesamtmaße der Ausstellungsanlage inkl. 6-gleisigem Schattenbahnhof ca.: 2 x 5 m, zusätzlich erforderlich ein Wartungsgang um die Anlage von je 1 m

- Da nur wenig historisches Bildmaterial dieses Viaduktes vorhanden ist, wurde der Viadukt zusätzlich vermessen, um eine möglichst genaue Wiedergabe zu erreichen.

- Automatik mit 6 Zügen für den Ausstellungsbetrieb

Literatur (Auszug):

- Miba 5/2002

- Eisenbahnen in Gießen, EK-Verlag

- BR 10, EK-Verlag

- Peter Schubert /Uwe Lischewski: Der Viadukt, Friedberg 1995

Soweit mein Steckbrief. Ich habe einige zeitgenössische Fotografien genutzt, um den Flair der 60er-Jahre zu transportieren. Diese kann ich leider aus kopierrechtlichen Gründen nicht zeigen. Hier ein paar Eindrücke des Modells:

Dies ist der Blick von etwa der Brückenmitte auf den südlichen Brückenkopf. Im Vordergrund ist die Usa, ein kleines Gewässer. Die Scheune ist seit langer Zeit abgerissen. Ich konnte sie nur aus Bilder vereinfacht rekonstruieren.

Der Blick in die Gegenrichtung zeigt das folgende Bild. Im Vordergrund sind Schüler auf dem Heimweg zu erkennen. Sie werden bereits von der Oma erwartet. Als Kind habe auch ich diesen Weg einige Jahre später benutzt. Die Häuser sind auch nur vereinfacht dargestellt. Mir fehlten bei der Erstellung entsprechende Unterlagen.

Auf dem letzten Bild seht Ihr einige Felder, auf denen gearbeitet wird. Sie waren zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz fertig. Ich denke seinerzeits war es üblich, möglichst jeden Flecken zu nutzen, da Lebensmittel einen deutlich höheren Stellenwert hatten als heute. Auch gab es noch viel mehr kleine Landwirte. Die schräge Lage der Felder und ihre Anordnung ist vorbildgerecht. Etwas unscharf im Vordergrund sind die Beete zusehen, die zu einem der Häuser gehören.

So, das war's für's Erste. Ich hoffe es gefällt Euch ein wenig.

Viele Grüße

Jürgen

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

von wenig gefallen kann garnicht die Rede sein, ich finde die Anlage super!

Das Viadukt ist ja ein Mörderteil, mannomann. Klasse Selbstbauleistung.

Ich würde gerne weitere Bilder sehen!

Grüße,

Lukas

Schau' doch auch mal bei mir 'rein:

H0m-Gütertram Ep. II im Ikea-Regal

Bahnhof Launburg a.d. Elbe (Hafen) - H0, Ep.II, 400x35cm (inaktiv)

- paloo

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 368 Registriert am: 29.04.2012

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Himmel, was für ein Viadukt. Klasse Arbeit!

Mehr habe ich echt nicht dazu zu sagen

cu, Rainer

- Elchrich Elch

- EuroCity (EC)

-

Beiträge: 1.311 Registriert am: 20.12.2011 Ort: Elchrich Elch

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

das Viadukt gefällt mir sehr! Die gezeigten Fotos sagen mir auch sehr zu. Vielleicht magst Du ja noch mehr Fotos online stellen? Gerne auch von der ganzen Anlage. Ich bin sicher, dass ich nicht der einzige mit großem Interesse daran bin.

Jetzt hast Du also schon zwei sehr interessante Projekte hier im Forum. Ich bin gespannt!

Viele Grüße

Dominik

(Klick auf das Bild führt zu meinem Anlagenthread)

Fototutorial: Wie man zu guten Modellbahnfotos kommt

- DerDominik

- EuroCity (EC)

-

Beiträge: 1.080 Registriert am: 21.09.2011

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Vielen Dank für Eure Komplimente. Wie schon geschreben, ist der Viadukt als betriebsfähiges Diorama gebaut worden. Ich werde in Zukunft noch einige Bilder aus der Bauzeit einstellen. Vielleicht schon einmal als Appetithäppchen:

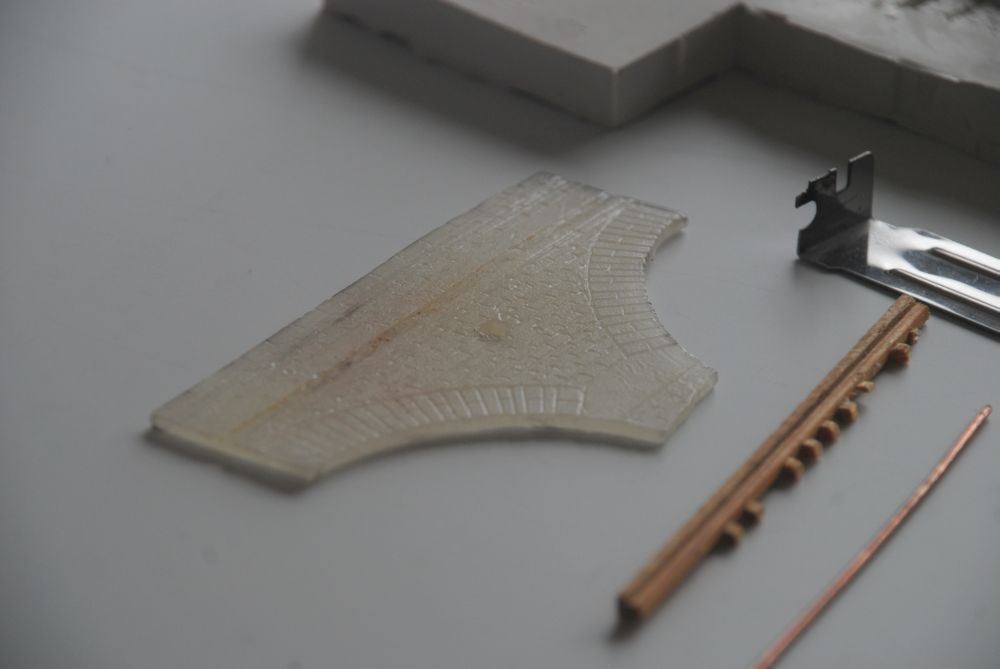

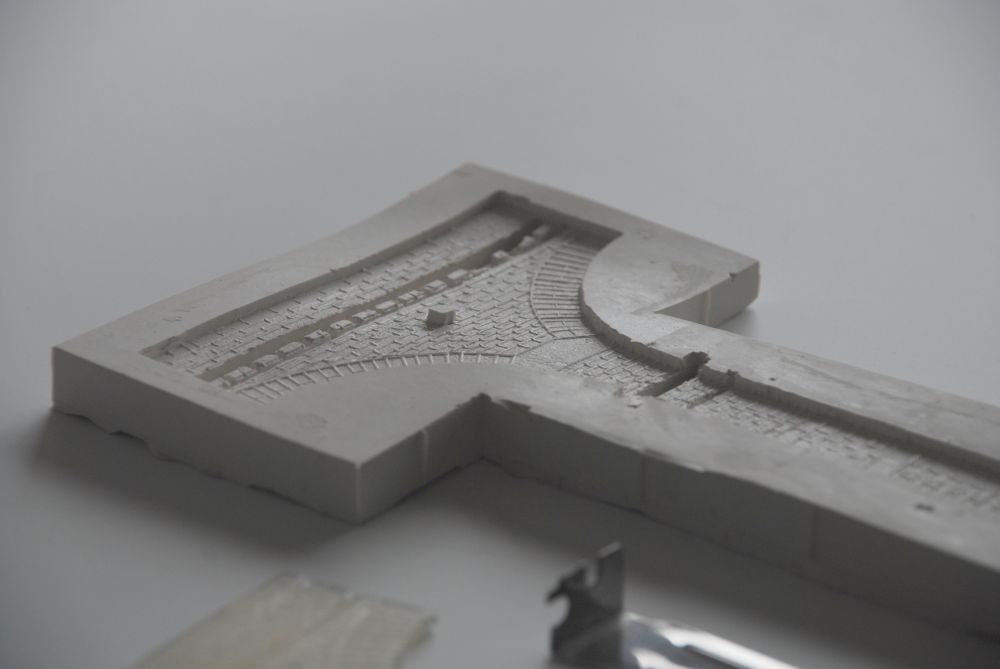

Die Brücke entstand aus einem Styroporkern mit einer Stärke von 10 cm, der mit Mauerplatten aus Keramin verkleidet wurde. Hierzu mussten zwei Urmodelle aus Silikon gebaut werden, mit denen die Platten gegossen wurden. Eines ist von der Stirnseite und ein weiteres von der Innenseite. Die Brücke hat 24 Bögen, so dass von jeder Form ca. 60 Abgüsse gemacht werden mussten (Vorder- und Rückseite). dann waren die Formen auch am Ende.

Doch wie ein solches Urmodell bauen ? Vom Fräsen habe ich keine Ahnung und vom Urmodellbau auch nicht. Versuche mit 2 mm dicken Gipsplatten schlugen fehl. Sie zerbrachen zu leicht. Da hatte ich die Idee Wachs zu verwenden. Also habe ich transparentes Wachs auf 2 mm ausgegossen (das war die notwendige Stärke) und die Planzeichnung untergelegt. Das hatte den Vorteil, das ich die Steine der Planzeichnung nur noch mit einer erwärmten Nadel übertragen musste.

Die Verzierungen entstanden aus halbiertem Kupferdraht und Holzleistchen. Jedoch musste auch eine Vertiefung in der Urform vorgesehen werden, in die Einzelsteine zu setzen waren. Das war eine elende Frikelei. Die Vertiefung konnte ich mit einem Trick erzeugen. Mit einem alten Slotblech von einem Computer, das zurecht gefeilt wurde, und einem Holzlineal als Höhen- und Seitenführung ging das ganz flott. Das Slotblech über einer Kerze erhitzen und sorgfältig am ineal entlang ziehen. Das Einsetzen der Steine aus Holz war jedoch eine Frickelei.

Am Ende stellte sich die Frage, ob die mit UHU Kraft angeklebten Teile das Ausgießen mit flüssigem Silikon aus hält. Schließlich ist Wachs kein guter Partner für Kleber. Es hielt und das Ergebnis seht Ihr im Bild unten.

Beim Herauslösen ist die Urform jedoch gebrochen. Aber der Abguss war soweit gelungen. Die Form auf dem Bild ist bereits ziemlich "ausgelutscht". So sah sie nach den Abgüssen aus. Leider habe ich kein Bild von vorher. Hier noch einmal die wichtigsten Dinge im Überblick.

Abgüsse mit Gips haben sich bei mir nicht bewährt. Keramin hat den Vorteil, dass es wesentlich härter und stabiler ist. Es ist aber auch spröde und bricht relativ leicht. Vorsicht ist also angebracht. Angeklebt kabe ich sie mit dem üblichen Weißleim.

Heute würde ich eher mit Kunststoffleisten und -platten das Urmodell bauen. Das einfacher und genauer.

Viele Grüße

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo, Jürgen

habe mir gerade mit Interesse deinen Bericht zum Rosentalviadukt durchgelesen ; mir fällt einmal wieder auf, dass man bei der Konzentration auf ein Hauptthema ein solches Diorama in einer doch recht grosszügigen Gesamtabmessung überzeugend darstellen kann.

Der Viadukt ist dir sehr gut gelungen, deine umfangreichen Vorarbeiten ( Vermessung und Recherche ) haben hier zu einer sehr attraktiven Umsetzung geführt

Deine gewinkelten Felder sowie auch dein DKW 3=6 geben deiner Anlage das zeittypische Flair,

ich bin mit grossem Vergnügen auf deinem tollen Diorama spazieren gegangen

Viele Grüße

Torsten

Mein Projekt - Von Bad Kiebitzsee nach Alexishausen

viewtopic.php?f=64&t=72889

" Der Weg ist das Ziel - und er darf durchaus bunt und facettenreich sein "

- VT 11Punkt5

- EuroCity (EC)

-

Beiträge: 1.281 Registriert am: 05.02.2012 Ort: bei Braunschweig Spurweite H0 Steuerung MS 2 Stromart AC, Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

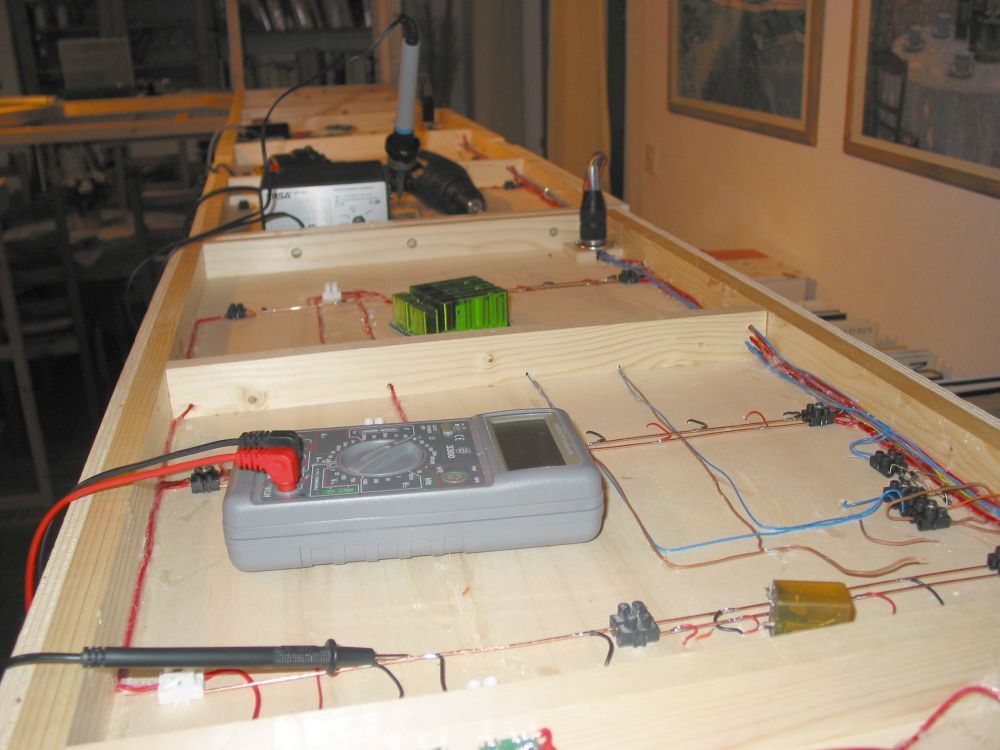

So, hier kommen nun noch ein paar Eindrücke aus der Bauzeit. Auf dem ersten Bild ist eine Totale des Dioramas zu sehen. Vorne die Brücke weitgehend beplankt und verspachtelt. Im Bereich der Trennstellen sind die kleinen Türme abnehmbar, so dass die Trennstelle an der Brücke nur wenig auffällt. Ich werde in einem späteren Beitrag darauf zurück kommen. Im Hintergrund sieht man noch knapp den Schattenbahnhof, an dem gerade Lötarbeitendurchgeführt werden. Relativ gut zu sehen ist die Unterkonstruktion, die ja leicht und transportabel sein musste. Dazu kommt als weiter Anforderung, dass sie schnell auf- und abzubauen sein musste. Herzstück ist eine leiste Leistenkonstruktion, die frei tragend das gesamte Diorama aufnimmt. Es ist in der Mitte mittels eines Gelenks faltbar. Stabilität gewinnt die Konstruktion durch ein Zugband in Form zweier Drahtseile, die unter der Brücke befestigt sind. Sie werden in der Mitte mit einem Haken eingehängt und können mit einem Drahtseilspanner genau justiert werden. Es ist also eine "Brücke für die Brücke". Manch einen hat sie auch an vergleichbare Konstruktionen bei Güterwagen erinnert.

Der Rest besteht aus einem Regalsystem eines bekannten Möbelherstellers. In jeder Ecke befinden sich ein Winkelelement, das zusammengefaltet werden kann. Horizontal kann dann ein Element mittels eines "Steckers" befestigt werden.

Im folgenden Bild ist ein Blick auf die Unterseite des Schattenbahnhofs zu sehen. Der Einfachheit halber habe ich die Kabel mittels Heißkleber befestigt. Eine funktionale, aber nicht immer schöne Befestigung. Auf dem Diorama ist jedes einzelne Gleis auch elektrisch verbunden. Das sind die schwarzen und roten Kabel, die auf einen Sammler aus Kupferdraht gelötet sind. Diese werden mit Lüsterklemmen an die umlaufende Stromversorgung angeschlossen. Da ich digital fahre, jeder Zug soll vorbildgerecht mit umgerechnet 40 km/h über die Brücke fahren, ist dieser Teil der Verdrahtung sehr einfach. Sie hat mich nie im Stich gelassen. Die Steuerung der Weichen erfolgt automatisiert mittels Reedkontakten. Hier gab es immer wieder Probleme, da die motorischen Antriebe zu wenig Spannung erhielten. Was zuhause funktionierte, funktioniert auf der Ausstellung nicht immer 100%ig. Wahrscheinlich sind bei der erforderlichen Länge die Querschnitte der Kabel zu gering oder ich müsste eine höhere Spannung anlegen. Das habe ich bisher nicht ausprobiert, da die Anlage seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb war. Die Zukunft der Anlage ist noch ungewiss.

Vielleicht noch ein Detail. Die Verbindung der drei Schattenbahnhofsteile erfolgt durch relativ massive Stecker, die ich bei meinem Arbeitgeber aus dem Elektroschrott gezogen habe. In Bildmitte ist ein vertikaler Zylinder zu sehen. Das ist ein solcher Stecker.

Auf dem letzten Bild für heute ist ein Teil der Straße zu sehen. Sie besteht aus Gips, in das das Pflaster geritzt wurde. Abgeschätzt komme ich auf ca. 12000 Pflastersteine ... Eine einfache und kostengünstige Lösung, die aber ein wenig Geduld verlangt ...

Bis demnächst

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

Glückwunsch zu diesem Prachtteil! Ich stamme selbst aus der Gegend und das Ding steht quasi bei uns um die Ecke. Schön, mal ein heimatliches Motiv zu sehen. Leider wäre das für meine Anlage "etwas" zu groß...

Gruß, Gernot.

___________________________________

Märklin HO (M-Gleis, analog), Liliput HOe.

Hier geht's zu meiner Anlage

Alle meine Videos gibt es auch auf youtube: Bembelburg TV

- U 43

- EuroCity (EC)

-

Beiträge: 1.041 Registriert am: 19.04.2007 Ort: Im Taunus ganz hinten Gleise M-Gleis mit Pukos Spurweite H0, H0e Steuerung analog Stromart AC, DC, Analog

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

das Viadukt ist ein echter Hingucker, da kommt Freude auf.

Gruß,

Lutz

- Buttjer

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Die ganze Größe wird einem auf der Totalen erst bewusst. Beeindruckend!

cu, Rainer

- Elchrich Elch

- EuroCity (EC)

-

Beiträge: 1.311 Registriert am: 20.12.2011 Ort: Elchrich Elch

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

-

Hallo Jürgen ,

glückwunsch, und danke fürs Zeigen . Das ist eine Anlage für die ich mich total begeistern kann .

so ein langer viadukt ist herrlich und verschafft einem Zug erst den entsprechenden Rahmen .

hast du einen Hintergrund im Planung ?

der gäbe noch satte Tiefenwirkung .

Grüße

Steve

-

Ich baue, also bin ich.

- steve1964

- Metropolitan (MET)

-

Beiträge: 3.717 Registriert am: 15.02.2010 Gleise M, K, C, Roco Line, Geo Line, GT, Peco Code 55, Jouef, Fleischmann Messing, Hübner, Märklin 1 Spurweite H0, 1, N Stromart AC, DC

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

ein gigantisches Projekt toll umgesetzt. Da hast du einen gewaltigen Viadukt gebaut und das drumherum ist auch klasse (Pflastersteine und Hntergundbilder  ) geworden. Die "Felder" mit den Einfassungen geben eine gute Gärtnerei ab.

) geworden. Die "Felder" mit den Einfassungen geben eine gute Gärtnerei ab.

Liebe Grüße

Gottfried

Schau auch mal in Kahlfelden vorbei: viewtopic.php?f=64&t=62356

- GottfriedW

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.212 Registriert am: 13.04.2011

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

Deine Bilder gefallen mir sehr gut, Danke dafür. Ist ein schöner "Kontrast/Vergleich", da ich jeden Werktag an diesem Viadukt vorbei"pendel"

Viele Grüße,

Markus

- hobbiefahrer

- EuroCity (EC)

-

Beiträge: 1.140 Registriert am: 01.01.2010 Ort: Hessen Gleise Märklin C-Gleis Spurweite H0 Stromart AC, Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Allen erst einmal vielen Dank für die Komplimente. Nicht böse sein, wenn ich nicht jeden einzeln nenne. Ich finde das ein wenig unübersichtlich. Aber auf Eure Kommentare möchte ich gerne eingehen.

Das Projekt ist zwischenzeitlich abgeschlossen (Bauzeit war 2002 bis 2003), auch wenn man noch so einige Kleinigkeiten machen könnte (z.B. Regenrinnen an den Häusern). Ich habe damit an einigen Ausstellungen 2003 bis 2010) teilgenommen und nun überlege ich, was ich mit der Anlage mache. Durch Transport und Ausstellungen sind mittlererweile ein paar kleinere Schäden entstanden. Nichts schlimmes, aber es müsste für weitere Ausstellungen gemacht werden. Da ich derzeit ein anderes Projekt bearbeite (siehe unten stehende Links), dass nächstes Jahr fertig werden soll, bleibt mir auch nur wenig Zeit. Abriss, weiter lagern oder verkaufen (wer will das schon haben ?) sind die Optionen.

Vielleicht ein paar Worte zur Motivation. Ich bin in Friedberg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Die 24 Hallen gehörten also zu meiner Kindheit und Jugend. So habe ich ein paar kleine Motive aus dieser Zeit an die ich mich gut erinnern kann, versteckt. Als ich dann Mitte der 90er von meiner Schwester ein Büchlein über den Viadukt geschenkt bekam, war die Sache klar. Das Ding wird gebaut, es ist nur eine Frage der Zeit.

Aber es gibt auch einen öffentlichen Aspekt. Aus meiner Sicht ein bauhistorisch bedeutsames Bauwerk. Zu seiner Zeit war es eines der größten dieser Art. Architektonisch war es an die Bausubsutanz der dortigen Stadtkirche angelehnt. Technisch entsprach es aber nicht mehr den Anforderungen, so dass die Bahn parallel dazu eine moderne Betonbrücke baute. Gleichzeitig erwirkte man einen Planfeststellungsbeschluss zum Abriss. Rechtlich gesehen muss sie also abgerissen werden, aber der Denkmalschutz redet jetzt auch mit. Man kann das auch in Wikipedia nachlesen http://de.wikipedia.org/wiki/Rosentalviadukt. Durch eine Nutzung versucht man nun, das Bauwerk zu erhalten.http://www.helios-energie.de/index_2.htm Die Subsanz wird aber zusehends schlechter. Ich wollte mit dem Modell auch in der Öffentlichkeit einen kleinen Beitrag zum Bewußtsein schaffen. Besonders die Dimensionen sind auf Grund der versteckten Lage vielen nicht bekannt. So haben auf einer Ausstellung in Bad Homburg in der Nähe von Friedberg, den Viadukt nicht nur nicht erkannt, sie wussten gar nicht, dass er existiert ! Manch einer verwechselte ihn mit Altenbeken.

Der Viadukt selber ist so weit mir möglich war maßstäblich. Für das Umfeld bin ich ein paar kleinere Kompromisse eingegangen. So ist die Scheune in der Mitte in der Größe etwas reduziert, jedoch das Fachwerk ist in seiner Gestaltung so original wie möglich. Leider lag mir nur eine alte Fotografie vor. Die Häuser im Vordergrund sind nur grob angenähert, um ein entsprechendes Ambiente zu schaffen. Für genaue Recherche blieb mir nicht viel Zeit, da ich mich bereits für die Messe in Sinsheim angemeldet hatte.

Einen Hintergrund habe ich in Form eines selbstgemalten Himmel an den Seiten und der Rückwand eingebaut. Leider sind mir wahrscheinlich einige Bilder verloren gegangen. Aber ein paar kann ich noch zeigen.

Viele Grüße

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Gude Jürgen ich bins  du sach mal wenn du Bilder von den 24 Hallen haben willst dann kann ich welche machen und von den umliegenden Häuser auch sowie der Werkstatt (Reifen Seher) jetzt Pitstop. Übrigens die Firma die auf den 24 Hallen eine Photovoltaik anlage bauen wollte ist leider Pleite gegangen.Jetzt stehen da leider die Fundamente rum und sind der Witterung ausgeliefert

du sach mal wenn du Bilder von den 24 Hallen haben willst dann kann ich welche machen und von den umliegenden Häuser auch sowie der Werkstatt (Reifen Seher) jetzt Pitstop. Übrigens die Firma die auf den 24 Hallen eine Photovoltaik anlage bauen wollte ist leider Pleite gegangen.Jetzt stehen da leider die Fundamente rum und sind der Witterung ausgeliefert

https://maps.google.de/maps?q=24+hallen+...ved=0CAgQ_AUoAA

- Wetterauer

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Ei Gude wie ?

danke für das Angebot. Da ich aus Friedberg bin, kenne ich den Viadukt sehr gut. Im früheren Altersheim, das dann ja für die "August" (für Nichteingeweihte: Augstinerschule) umgewidmet wurde, bin ich sogar zur Schule gegangen.

Den Reifen Seher gab es ja Anfang der 60er noch nicht. Ich habe leider nie heraus gefunden, was dort vorher war. Deshalb habe ich eine Wiese mit Pferden (auch eine Form von PS) angelegt.

Das mit der Photovoltaikanlage war mMn auch nur eine Schnapsidee, die nicht tragfähig sein konnte.

Es gibt für das Modell einen Hintergrund, der gleichzeitig auch Teil der Transportkiste ist und auf diversen Ausstellungen zu sehen war. Ich habe zwar auf Austellungen Bilder gemacht, kann sie aber derzeit nicht finden. Derzeit steht das Modell eingepackt im Keller und weiß noch nicht, ob ich es je wieder nutzen werde. Mein derzeitiges Modell ist ja etwas ganz anderes.

Viele Grüße

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

ich habe dann bein längeren lesen...gelesen  das du auch aus FB kommst sorry aber dann war mein Text ja auch schon geschrieben

das du auch aus FB kommst sorry aber dann war mein Text ja auch schon geschrieben  ops:

ops:  ops:

ops:  ops: aber was hat dich dann nach KA verschlagen bestimmt nich die Bahn

ops: aber was hat dich dann nach KA verschlagen bestimmt nich die Bahn

ich kann mich mal mich umhören und mal den Peter Seher fragen mit seinem Sohn gehe ich ab und zu mal Biken

ich kann mich mal mich umhören und mal den Peter Seher fragen mit seinem Sohn gehe ich ab und zu mal Biken

- Wetterauer

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

warum habe ich das hier erst heute endeckt, super Arbeit von dir alle Achtung !!!!

schöne Grüße aus dem Tor zum Sauerland

Kai

Mein Projekt:

Hagenau PART 3, komplett Umbau, auf ein Neues jetzt mit LoDi Digitalsystem, DC-Car, Kirmes und Containerbahnhof

NEU mit LoDi Digitalsystem, DC-Car System, Kirmes und Containerbahnhof

Gesteuert mit Win Digipet 2021

Einmal im Monat DC-Car Stammtisch in Marl ( Münsterland )

- kirmesjunkie

- InterCity (IC)

-

Beiträge: 541 Registriert am: 08.12.2011 Spurweite H0 Stromart AC, Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Sven, hall Kai,

vielen Dank für Euer Lob. Es freunt mich, wenn Euch das Diorama gefällt.

@Sven: Ich lebe seit über 20 Jahren in der Region, weil ich hier meine Arbeit habe. Wenn Du Infos bekommen kannst, würde es mich freuen. Ich habe damals leider keine Antwort bekommen. Man muss eben die richtigen Leute kennen

@all:

Da derzeit an meheren Stellen über de Unterbau diskutiert wird, möchte ich hier noch einen Beitrag dazu leisten. Wie man bereits sehen konnte, bin ich eher ein Vertreter des Leichtbaus, was dem Transport einer Ausstellungsanlage geschuldet ist. Aber warum soll man diese Prinzipien nicht auch auf stationäre Anlagen übertragen ?

Es gibt immer mehrere Methoden zu seinem Ziel zu kommen und deshalb will ich keine verurteilen. Aber ich denke, dass die meisten Unterkonstruktionen einfach überdimensioniert sind. Das ist optisch nicht schön, behindert den Zugang, ist schwer und i.d.R. auch teuer.

Am Anfang steht die Frage, wie sehr ich meine Anlage belasten will. Zentimeterdicker Gips ist sicher eine andere Belastung als ein Gebirge aus Styropor. Eine transportable Anlage stellt höhere Anforderungen an eine leichte Konstruktion als eine stationäre. Besteht die Gefahr, dass man sich darauf stützen muss (z.B. durch Stolpern oder beim Bau) oder soll sie sogar das Gewicht eines Menschen aushalten, der in der Bauphase darauf liegt ?

Ich habe früher an einer Anlage gebaut, die war fast komplett mit einem Regalsystem an der Wand befestigt. Nach vorne war sie über 90 cm freitragend ohne Stützen. Die Bahnhofsplatte bestand flächig aus 16 mm Tischlerplatte (recht schwer). Dort kann man sich nicht darauf legen oder stärker abstützen. Der Trick war dabei zwei Regalebenen so zu verbinden, dass sie einen tragfähigen Hohlkasten bildeten. Die untere Ebene war der Schattenbahnhof. Die Schwachstellen sind die Dübel in der Wand. Es hat funktioniert, aber ich würde heute so nicht mehr bauen.

Bei meiner hier vorgestellten Anlage bin ich einen anderen Weg gegangen. Aus optischen Gründen habe ich im sichtbaren Teil die "Brücke für die Brücke" gebaut. Es ist ein einfaches Sprengwerk, wie es auch bei Güterwagen verwendet wird. Die Spannweite beträgt 3,5 m. Es hält die Last tadellos, aber ich möchte es für eine stationäre Anlage nicht empfehlen, da man immer wieder die Spannung in den Drahtseilen nachjustieren muss. Es ist nicht dramatisch, aber lästig. Für eine Ausstellung ist es ausreichend.

Vorstellen möchte ich meine Konstruktion im Bereich des Schattenbahnhofs, die man auf dem folgenden Bild sieht.

Zu sehen ist er auf dem linken Teil des Bildes. Die Modulteile sind seitlich beplankt (Schutz vor Absturz) und liegen nur lose auf der Unterkonstruktion auf. Diese Unterkonstruktion sind wie bereits angesprochen aus einem schwedischen Möbelhaus. Aber nicht nur die Stützen, sondern auch der Längsträger ist aus diesem Material zwei Teile a 1,80 m werden nur an den Außenseiten bzw. in der Mitte gestützt. Das reicht völlig für eine stabile Konstruktion. Auch in Querrichtung werden die Modulteile durch ein solches Teil getragen. Das verwendete Sperrholz ist übrigens 9 mm dickes Pappelsperrholz, das durch einfache Listen mit einem Querschnitt von 17x34 mm² in Abständen von ca. 50 cm gestützt wird. Man sieht dies auf einem Bild in einem früheren Beitrag.

Das reicht völlig. Bei menem neuen Projekt nehme wieder Modulteile, die nach oben genannten Konzept aufgebaut sind. Der Unterbau besteht zuhause aus Regalmöbelnund auf Ausstellungen werde ich wieder ein leichtes Tragsystem wählen (ist derzeit in Überlegung). Nur verwende ich jetzt Birkensperrholz gleicher Stärke. Das ist aber nicht notwendig, denn die Pappel reicht auch.

Was aber sehr sinnvoll ist, ist die Trennung von tragender Konstruktion und Anlage und die Verwendung von Modulen oder Segmenten. So lassen sich die Teile zum Verkabeln umdrehen und ich vermeide das über Kopf arbeiten. Außerdem ist mit dieser Methode jederzeit ein Umzug möglich.

Für eine stationäre Anlage würde ich folgende Vorgehensweise wählen: Entweder eine Metallkonstruktion aus Winkelprofilen oder eine Holzkonstruktion aus Beinen mit quadratischem Querschnitt ca. 4x4 cm² mit einer Stützweite von 1,5 bis 2 m. Bei letzterer werden die Beine mit hochkant stehenden Sperrholzbrettern mit 9 mm Stärke und ca. 10 bis 15 cm Höhe verwendet, die mehrere Längs- und Querverbindungen im Inneren habe (je nach Breite und Länge des Teils). Schrägverbindungen sorgen für Stabilität, damit es nicht zu Schwingungen kommt. Alternativ kann auch das genannte Regalsystem verwendet werden. Bei Anlagenbreiten über 60 cm nimmt man einfach mehrere Teile nebeneinander.

Nochmals: es gibt viele Methoden, die eine stabile Lösung bieten. Und jede hat ihre Berechtigung. Aber ich meine, es lohnt sich, über bessere Möglichkeiten nachzudenken.

Besonders Interessante findet man hier

http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=55757

oder hier

http://www.heym-family.de/index.php/de/b...ategory/11-2005

Viele Grüße

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Jürgen,

na, das ist ja mal eine Paradestrecke

Du hast Dich ganz konsequent auf das Wesentliche konzentriert, außerdem Dir ein Vorbild ausgesucht, welches wunderschön ist und seine mächtige Wirkung auch im Modell nicht verfehlt! Die Umsetzung ist Dir bis ins Detail gelungen, auch in der handwerklichen Herangehensweise (etwa: Abgüsse der Bögen aus selbst erstellten Formen!!!) beispielgebend. Entsprechend sorgfältig auch die Verdrahtung - da wurde nichts dem Zufall überlassen.

Du hast Dich ganz konsequent auf das Wesentliche konzentriert, außerdem Dir ein Vorbild ausgesucht, welches wunderschön ist und seine mächtige Wirkung auch im Modell nicht verfehlt! Die Umsetzung ist Dir bis ins Detail gelungen, auch in der handwerklichen Herangehensweise (etwa: Abgüsse der Bögen aus selbst erstellten Formen!!!) beispielgebend. Entsprechend sorgfältig auch die Verdrahtung - da wurde nichts dem Zufall überlassen.

Ob das wohl in "meine Anlage" richtig aufgehoben ist ???!!!

Meine Hochachtung, Randolf

mein Epoche2-Trennungsbf. "Mühlfeld im Wald" (TC8 Gold) (Link: Bild klicken)

Spur-N-Projekt "Mitwitz" (iTrain 4 Pro / LinuxMint 17.1 Mate)

- SpaceRambler

- ICE-Sprinter

-

Beiträge: 5.188 Registriert am: 01.02.2008 Homepage: Link Gleise GFN Profigleis Steuerung Lenz LZV 100 + TC8 Gold

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Randolf,

vielen Dank. Wie schon erwähnt, hat dieser Viadukt sehr viel mit meiner Kindheit zu tun. Als ich dann 1996 das Buch von Schubert und Lischewski in die Hand geschenkt bekam, war die Idee geboren. Aber erst ein paar Jahre später habe ich die Idee wieder aufgegriffen. Das ich dieses Projekt so umsetzen konnte, bedeutet mir sehr viel. Die Resonanz auf Ausstellungen hat meinem Konzept Recht gegeben (zumindest für mich).

Auch mein aktuelles Projekt hat wieder eine Menge Bezüge zu meinem persönlichen Leben, die im Modell "versteckt" werden. Für mich ist Modellbau auch ein Stück Kunsthandwerk, das eine reale Situation so gut wie möglich beschreiben soll, aber durch die vorhandenen Lücken im Wissen Gestaltungsraum für die eigene Sichtweise bietet. Es ist sozusagen die Vermengung von Spiel, Geschichte, handwerklicher Arbeit Öffentlichkeitsarbeit und Interpretation persönlicher Ereignisse (in beliebiger Reihenfolge).

Viele Grüße

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo Stummis,

vor Weihnachten möchte noch zwei Bilder des Vorbilds und deren Umsetzung im Modell (Bauphase) anhängen:

Die Brückenbogen aus der Nähe:

im Modell:

und ein Blick auf die im Bach stehende Stütze:

und im Modell:

Vor der Stütze im Bach liegt übrigens ein verrostetes Fahrrad. Was die Leute früher so alles in den Bach geworfen haben. Von den Waschmittelschaumkronen habe ich alledings Abstand genommen.

Die skurile Farbgebung des Originals mochte ich allerdings so nicht wiedergeben, da sie im Gesamtbild des Modells zu unruhig geworden wäre. Es gibt hier einen "Skalierungseffekt", der deutlich wird, wenn man den ganzen Viadukt auf einmal sehen kann.

Die Bildqualität ist nicht so dolle, aber 2003 hatte/konnte ich nichts besseres ...

Grüße

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

So, jetzt gibt es noch einen letzten Beitrag am Rosental-Fred. Bekanntermaßen ist die Anlage für Ausstellungen konzipiert. Jetzt möcht ich zeigen, wie ich die Segmentgrenzen an der Brücke selber gestaltet habe. In Natura hat die Brücke 24 Bögen, die in 3 Gruppen zu je 8 Bögen aufgeteilt sind. Zwischen diesen Gruppen sind kleine "Halbtürme" angebaut. Dies ist auch ein Stilelement, wie er in der gotischen Stadtkirche des Ortes vorhanden sind.

Einen solchen "Halbturm" sieht man auf folgendem Bild:

Im Modell habe ich dieses Türmchen genutzt, um die Fuge an der Modellgrenze zu verdecken. Ein Holzstück wurde passend gesägt und ebenfalls mit zurecht gesägten und verspachtelten Platten des "Selbstgussverfahrens" beklebt.

Zuvor habe ich zwei Löcher hineingebohrt und je eine Mutter versenkt eingearbeitet. Diese hält einen Gewindestab, der durch zwei Öffnungen auf die andere Seite der Brücke führt. Hier wird eine Mutter aufgesetzt und verschraubt. Dieser Teil ist auf Ausstellungen nicht einsehbar und somit ist die Mutter auf dieser Seite leicht erreichbar.

Wie das Ganze fertig aussieht, kann man in verschiedenen Bildern in diesem Fred sehen.

So, das war's für dieses Jahr in diesem Fred. Bei Gelegenheit werde ich noch einmal das ein oder andere Bild der Anlage aufnehmen. Das kann aber noch ein wenig dauern, da die Anlage im Keller verpackt ist und mein aktuelles Projekt (s.u.) darauf wartet, dass es weiter geht.

Viele Grüße und schöne Feiertage.

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Es gibt doch noch einen Nachschlag dieses Jahr, da ich auf meinem Rechner noch einige Bilder gefunden habe ...

Ein intimer Einblick in die Hinterhöfe. Der Lattenzaun und die kleine Mauer sind Selbstbau. Der Zaun besteht aus Holzfurnier eines alten Schreibtischs wie es sie früher gab. An diesem Schreibtisch gab es zum Verschließen der Seitenteile einen Rollo aus Holz. Da dieser sich auflöste, bekam ich sehr schönes altes Furnier, das sich perfekt eignete. Die Mauer im Vordergrund entstand aus einer selber hergestellten Silikonform (Abguss einer Kunststoffplatte).

Ein reizvolles Spiel mit Licht und Schatten im Keller. Im Gebüsch steht ein altes Schrottauto. Ich glaube es ist ein DKW. In meiner Kindheit gab es noch öfter solche "wilde Entsorgungen". Sie waren teilweise unsere Spielplätze. Das Fahrzeug ist stark gealtert. Doch dazu ein anderes Mal mehr.

Ein Rinderfuhrwerk auf einem Feldweg. Selbst in den 60ern kam es gelegentlich noch vor, dass ein Fuhrwerk nicht von einem Traktor bespannt wurde. Aber es war schon sehr selten.

Da ich derzeit unterwegs bin, kann ich nur wenige Bilder hochladen. Demnächst wieder mehr.

Viele Grüße und einen guten Rutsch

Jürgen

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital

RE: Rosentalviadukt, Main-Weserbahn, Friedberg

Hallo,

wie versprochen möchte ich Euch heute zeigen, wie ich das Modell eines DKW F7 malträtiert habe, um es auf alt zu trimmen.

Hier sind man das Einfachmodell im Ausgangszustand. Ich habe keine Ahnung, wo ich es her habe, aber für meine ersten Umbauten sollte es genügen.

Zuerst einmal wird es auseinander genommen. Viel ist nicht dran ...

Die Scheiben werden teilweise entnommen oder etwas abgesenkt (manches funktionierte auch noch bei Schrottautos). Die Karrosserie ist mattschwarz lackiert.

Eine Tür wird vorsichtig mit Skalpell geöffnet und die Sitze farblich abgesetzt. Einen Scheinwerfer habe ich abgenommen und den Chrom vorsichtigt abgekratzt bzw. mit verdünnter Farbe unansehnlich gemacht.

Auch das Dach hat etwas abbekommen. Interessant ist aber das verrosten. Ich habe dafür Pastellkreide in verschiedenen Rot, Orange- und Brauntönen verwendet. Mit einem feinen Pinsel konnte ich die Farbe von der Kreide aufnehmen und auf das Modell verteilen. Ich habe es hier nicht fixiert, da man das Modell nicht mehr berührt. Aber man sollte es wahrscheinlich doch mit Mattlack fixieren (aufsprühen). Vielleicht geht auch Haarspray, aber das habe ich noch nicht versucht (nicht vergessen die Dose zurück zu bringen ...  )

)

Danach musste es nur noch im Modell eingebaut werden. Bei mir steht es versteckt im Gebüsch. Auf Ausstellungen fällt es den Leuten gar nicht so sehr auf, aber wenn man es ihnen zeigt, sind sie ziemlich überrascht.

Die teilweise schlechte Qualität der Bilder bitte ich zu entschuldigen. Sie entstanden bei ersten "Gehversuchen" mit einer Digitalkamera im Jahre 2003.

Viele Grüße

Jürgen

P.S. Da ich in diesem Fred wenig Rückmeldungen erhalte, frage ich mich, ob dieser Fred überhaupt gelesen wird bzw. von Interesse ist. Wenn ihn keiner liest, kann ich ihn auch beenden ...

Mein Erstling von 2002/2003: Rosentalviadukt, Friedberg, Hessen um 1960

Meine aktuellen Projekte: Maulbronn, ein schwäbischer Endbahnhof, 21.Juni 1922 und Zeitreise nach und in Maulbronn-West

- Jürgen

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.391 Registriert am: 16.12.2005 Gleise Roco, Tillig Spurweite H0 Steuerung DCC Stromart Digital