Wenn die DRG im Frühjahr 1926 für eine Serie von Testfahrten vor einen internationalem Gremium mit langen und sehr langen Güterzuege (bis 150 Achsen) die Lokomotiven (Dampf!) stellen musste, was für Modelle koennten in Frage kommen?

Ich kenne mich in 'deutscher Dampf' sehr wenig aus, was koennte die 'wahrscheinlichsten' sein? Für Einheitloks ist doch knapp zu früh...

Ich nehme an, man würde das beste/grösste/modernsten nehmen, um ‚gute Figur vor der Nachbarn‘ zu machen…

Zum Vergleich: die Franzosen sind mit Loks der Baurehie 141-C von PLM angetreten, ein ‚Monster‘ von fast 100 t, mit 2000 kw Leistung…. da würde zBsp eine G10 eher ‚blass‘ aussehen…

Danke für jeder Hinweis!

sebastiano

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

- sebamat

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 251 Registriert am: 14.06.2008 Spurweite H0, H0m

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Wie schaut es mit der preussischen G12 (BR 5 aus?

aus?

https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_G_12

Bzw. der BR 59 (Württemb. K)?

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrttembergische_K

MfG

Wolfgang

H0 DC - Epoche III in Analog und Digital

Meine Anlage:

viewtopic.php?f=64&t=60972

- John Campbell

- InterCity (IC)

-

Beiträge: 830 Registriert am: 05.04.2011 Ort: Ganderkesee Gleise Roco Geoline Spurweite H0 Steuerung Roco Multimaus Stromart DC, Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

1926 waren die BR 43 und BR 44 ganz neu

Aus der Länderbahnzeit gab es nichts was denen auch nur nahe kam.

Mit freundlichen Grüßen: Ulf

2L DCC + Roco Z21 + Rocrail

Meine Anlage

Modelleisenbahnfreunde Magdeburg

- Ulf325

- CityNightLine (CNL)

-

Beiträge: 1.514 Registriert am: 06.12.2014 Ort: Magdeburg Spurweite H0 Stromart DC, Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Zitat

1926 waren die BR 43 und BR 44 ganz neu

Aus der Länderbahnzeit gab es nichts was denen auch nur nahe kam.

An diesen 2 Loks hatte ich auch schnell gedacht, sie würden bestens die Rolle spielen...

ABER: es geht um Monaten:

Die Testfahrten fanden in April 1926, im Ausland (Italien &Schweiz).

Waren die Br43 /44 zu diesem Datum schon geliefert/reif genug, eine 2wochige Testreihe ins Ausland ohne Blamage durchzuführen?

Es dauerte sicher weniger als heuzutage, ein Prototyp abzunehmen, aber ein Paar Justierungen werden sie wohl auch gebraucht haben!

Immerhin berichtet 'Chronik der Eisenbahn' erst in Oktober 1926 " Reichsbahn testet BR 43 und Br 44".

(Fasimile wird auf der Bucht angeboten, man kann halbwegs lesen).

Weiss jemanden die genaue Abnahmedatum der ersten Br43/44 (dazu: es müssen 3 davon erhaeltlich sein, oder wenigstens es war die Rede von 3 'deutschen Loks' im Zeitungsbericht).

Sonst sind wir gezwungen, doch auf die Vorschlaege von Wolfgang zurückzukommen....

sebastiano

- sebamat

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 251 Registriert am: 14.06.2008 Spurweite H0, H0m

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

ZitatZitat

1926 waren die BR 43 und BR 44 ganz neu

Aus der Länderbahnzeit gab es nichts was denen auch nur nahe kam.

An diesen 2 Loks hatte ich auch schnell gedacht, sie würden bestens die Rolle spielen...

ABER: es geht um Monaten:

Die Testfahrten fanden in April 1926, im Ausland (Italien &Schweiz).

Waren die Br43 /44 zu diesem Datum schon geliefert/reif genug, eine 2wochige Testreihe ins Ausland ohne Blamage durchzuführen? ...

Hallo sebastiano,

ob die Reichsbahnloks dazu schon reif waren, kann ich Dir nicht sagen.

44 001 wurde nach Revisionsdaten.de am 31.03.1926 abgenommen.

43 001 wurde dagegen erst am 04.04.1927 abgenommen (siehe hier).

Vielleicht hilft Dir das weiter?

Gruß, Heinz

PS: Kann es sein, dass damals neben der brandneuen 44 auch noch die bis dato stärksten 59 und 96 getestet wurden?

Tried to reduce to the max  Ich weiß, nicht immer einfach, aber einfach kann ja jeder.

Ich weiß, nicht immer einfach, aber einfach kann ja jeder.

Was noch fehlt? "Ein Sack voll Zeit"

- ET 65

- Metropolitan (MET)

-

Beiträge: 4.549 Registriert am: 01.03.2009 Ort: Hierzulande Gleise Peco Code 75 Spurweite H0 Steuerung mit Verstand Stromart Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Sebastiano,

die hier:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Gt_2%C3%974/4

war zwar keine "Streckenlok", wurde aber laut Textbeschreibung auch als Zuglok für schwere Güterzüge herangezogen.

Sie war seinerzeit (Umbau 2. Serie 1926) neben der von Wolfgang erwähnten Schlepptender - BR 58 die schwerste Tenderlok Europas.

Aus der H02 1001 ist ja nix geworden.

gruß pothsi

Man lebt nur einmal...aber dann mit MÄRKLIN!!!

Guggd ihr meine Anlage gerne auch hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hzD2SyMk1KA

Nüchtern betrachtet war es besoffen besser....

- Andreas Poths

- Metropolitan (MET)

-

Beiträge: 3.299 Registriert am: 04.01.2006 Ort: Hochtaunuskreis Gleise C Spurweite H0 Steuerung CS 3 2.4.0 (5) CS2 MS1 MS2 Stromart Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Vor BR43/44 sah es für die deutschen Bahnen ziemlich mau aus in dieser Hinsicht ... Standardlok war die BR 55

Mit der PLM 141 könnte sich vielleicht die pr P10 (BR 39) messen, die ist in ihren technischen Daten fast identisch.

Mit freundlichen Grüßen: Ulf

2L DCC + Roco Z21 + Rocrail

Meine Anlage

Modelleisenbahnfreunde Magdeburg

- Ulf325

- CityNightLine (CNL)

-

Beiträge: 1.514 Registriert am: 06.12.2014 Ort: Magdeburg Spurweite H0 Stromart DC, Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Sebastiano,

es wäre interessant, mehr über diesen Wettbewerb zu erfahren, mir ist so etwas nicht bekannt.

Aber zu Deiner Frage:

Die Reichsbahn 43/44 kommen für April '26 wohl nicht in Frage, da noch nicht fertig. Also bleiben nur die modernen Länderbahnloks als da wären:

BR 58 in allen Spielarten; Bj ab 1917

BR 59 (würt K) als 6-Kuppler und damit mit der höchsten Reibungsmasse; Bj ab 1918, aber von der Entwicklung her älter als die 58

und vielleicht noch die 57-5 (bay G5/5); Bj ab 1920/24, die als h4v mit 16bar Kesseldurck fast dieselbe Reibungsmasse aufbrachte wie die 58.

Was mich allerdings stutzig macht, ist die Nennung der PLM 141C. Diese Lok ist wahrlich keine Güterzug-, sonder eine Gebirgs-Schnellzuglok (Vmax 95km/h). Gegen die vorgenannten deutschen Loks hätte sie vor einem 2000t -Güterzug vermutlich keine Chance gehabt (geringere Reibungsmasse, niedrigere Anfahrzugkraft, auch wenn im französischen Wikipedia 2000kW Zughakenleistung angegeben sind, ein Wert, den ich im Übrigen bezweifle).

Oder ging es bei diesem Wettbewerb gar nicht um Güterzugloks, sondern um Personenzugloks (wie die 141)? Dann kämen auf deutscher Seite lediglich die 39 oder die 19-0 (beides "Mikados" wie die 141C) in Frage.

Möglich ist auch noch, dass es sich bei den "deutschen" Loks gar nicht um Reichsbahnbauarten handelte, sondern um Loks aus deutschen Lokomotivfabriken, die für das Ausland bestimmt waren (die Türkei und Persien z.B. waren beliebte Exportländer)

Gruß

HGD

- HGD

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 397 Registriert am: 12.05.2016 Ort: 60NM NNO von OSB Gleise Peco, Märklin-K Spurweite H0 Steuerung DCC fahren analog steuern Stromart Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Danke an allen!

👍

Hgd hat recht, Etwas mehr Infos wuerden helfen...

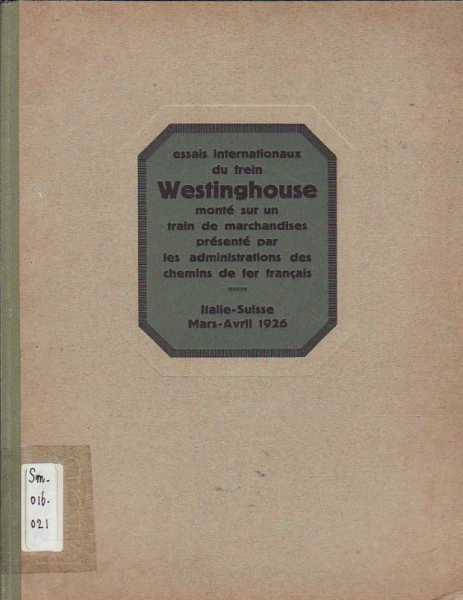

Die Tests waren Vergleiche zwischen verschiedenen Gueterzugsbremsysteme,

natuerlich hauptsaechlich bergab.

Der Last wurde wohl portionsweise nach oben gebracht, deswegen auch eine 141-c sein

konnte (das ist sicher, es gibt Bilder), die, wie richtig gesagt, nicht wirklich eine Gueterzugslok ist.

Sebastiano

- sebamat

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 251 Registriert am: 14.06.2008 Spurweite H0, H0m

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Sebastiano,

mit dem "Bremsen" war es dann klar: Es geht offenbar um die Zulassung der Druckluftbremse durch den internationalen Eisenbahnverein (in Deutschland zu der Zeit als IEV abgekürzt). Im Vergleich standen die französische Westinghouse-Bremse und die deutsche (Kunze-)Knorr-Bremse. Logischerweise mussten auch die Lokomotiven mit dem passenden Bremssystem ausgerüstet sein, d.h. die deutschen Loks mussten eine Knorr-Bremse haben. Und das war von den oben genannten Güterzugloks nur die 58 (mit Ausnahme der 58.1, die und die anderen beiden Baureihen hatten Westinghouse Bremsen), bei den von mir genannten Personenzugloks hatte nur die 39 die Knorr-Bremse. Ich habe jetzt nicht bei allen weiteren Loks aus dieser Zeit ihre Bremssysteme hinterfragt, aber alle älteren Loks dürften Westinghouse Bremsen gehabt haben, lediglich die 56.1 und die 56.20-29 hatten auch Knorr Bremsen.

Gruß

HGD

- HGD

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 397 Registriert am: 12.05.2016 Ort: 60NM NNO von OSB Gleise Peco, Märklin-K Spurweite H0 Steuerung DCC fahren analog steuern Stromart Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Moinsen,

hat schon mal jemand über eine pr. T 20 (BR 95) nachgedacht? Die war fast neu (ab 1922) und hat richtig Druck...

Grüße

Mark

Beste Grüße,

Mark

- Guardian71

- CityNightLine (CNL)

-

Beiträge: 1.756 Registriert am: 13.09.2015 Gleise Roco line Spurweite H0 Steuerung Roco Multimaus Stromart DC

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Zitat

Hallo Sebastiano,

mit dem "Bremsen" war es dann klar: Es geht offenbar um die Zulassung der Druckluftbremse durch den internationalen Eisenbahnverein (in Deutschland zu der Zeit als IEV abgekürzt). Im Vergleich standen die französische Westinghouse-Bremse und die deutsche (Kunze-)Knorr-Bremse. Logischerweise mussten auch die Lokomotiven mit dem passenden Bremssystem ausgerüstet sein, d.h. die deutschen Loks mussten eine Knorr-Bremse haben.

BINGO!!!

Ich weiss was die Franzosen dabei hatten, würde es gern auch für die Deutschen wissen...

sebastiano

- sebamat

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 251 Registriert am: 14.06.2008 Spurweite H0, H0m

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Aus 'die Lokomotive', Mai 1926, S.95

KLEINE NACHRICHTEN.

Versuche mit durchgehender Güterzugbremse. Am 26. März d. J. hat der vom Internationalen

Eisenbahnverband für die Prüfung des Problems der durchgehenden Güterzugbremse eingesetzte Unterausschuß seine am 1. März d. J. auf der ebenen Strecke Bologna-Reggio di Emilia angefangenen Versuche mit der Kunze-Knorr-Bremse und der Westinghouse-Bremse beendigt.

Weitere Versuche haben in der Zeit bis Anfang Mai in der Schweiz auf der Gotthardbahn von

Airolo nach Bellinzona stattgefunden. Außer den Vertretern der den Unterausschuß bildenden Eisen-

bahnverwaltungen Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Ungarns und der Schweiz waren an

einigen Tagen auch Vertreter der Eisenbahnverwaltungen Belgiens, Jugoslawiens, Oesterreichs,

Polens, Rußlands, Rumäniens, Schwedens und der Tschechoslowakei anwesend. Die Kunze-Knorr-

Bremse wird von der Deutschen Reichsbahn, die Westinghouse-Bremse von den französischen Bahnen vorgeführt.

Deutschland und Frankreich haben hierfür je 3 Lokomotiven und über 100 Güter

wagen nebst einer Anzahl Wagen mit Meßeinrichtungen zur Verfügung gestellt. Die Versuchs

fahrten fanden täglich abwechselnd mit einem deutschen und einem französischen Zuge statt.

Schwerer Brandunfall auf einer elektrischen

P.S: ich dachte die KK-Bremse waere in Deutschland auf den meisten Güterwagen, und fast allen G-Dampfloks installiert. Stimmt nicht?

- sebamat

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 251 Registriert am: 14.06.2008 Spurweite H0, H0m

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo,

eine kurze Info zum sogenannten "Monster" PLM 141 C (Quelle: Les Mikado du PLM; Bernard Collardey und André Rasserie; La Vie du Rail).

Gesamtgewicht der Lok 88,3 t.

Mittlere Achslast 18 t.

Reibungsgewicht 71,5 t.

Errechnete Anfahrzugkraft ~ 23 t; mit einem Faktor von ~ 3 also sehr anfällig für Gleiten.

Der Kessel hat einen Überhitzer. Rostfläche 4,29 qm. Das Verbundtriebwerk ist eher "germanisch" mit Hochdruck innen und Niederdruck aussen.

Der Kessel ist mehr oder weniger identisch mit dem der PLM Pacific 6000 von 1909.

Bei Versuchen mit den PLM Pacific im Jahre 1926 erreichten die Überhitzertemperaturen gerade mal 260 Grad Celsius. Der Großteil der Rauchgase ging durch die Rohre ohne Überhitzer. Die Rohraufteilung des Kessel wurde dann geändert: weniger Rohre ohne Überhitzer; Überhitzerrohre im Duchmesser kleiner (damit gingen mehr Rauchgase durch die großen Rohre mit Überhitzer). Nach dem Umbau betrug die Temperatur des überhitzten Dampf 350 - 375 Grad Celsius. Der Umbau wurde ab 1926 durchgeführt im Zuge von GR (Grande Revisions).

Zum Vergleich. Bei der preussischen P8 lag die Temperatur in den niedrigen 300, bei der P10 von 1923 bei damals enttäuschenden 330 Grad Celsius. Die Einheitsloks (Kohlefeuerung) lagen auch im hohen 300er Bereich.

Eine Lastentafel im Buch weist 500 t in der Ebene bei 90 km/h aus, bei 40 km/h in der Ebene 2070 t.

Grüße

Manfred

- Rebuilt Claughton

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 379 Registriert am: 06.04.2013 Spurweite H0 Stromart AC

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Sebastiano,

als Pendant zu "Die Lokomotive" gibt es ein deutsches Periodikum namens "Glasers Annalen". Da Du ja den Zeitraum für eine Veröffentlichung ziemlich genau eingrenzen kannst, solltest Du in einer Universitätsbibliothek oder bei den deutschen Verkehrsmuseen fündig werden, wenn der Band für 1926 dort existiert. Außerdem könntest Du noch eine nette Email an die Firma Knorr-Bremse versuchen. Die haben ganz bestimmt was darüber in ihrer Firmenchronik. Wenn Du etwas findest, lass es das Forum wissen, mich zumindest hast Du inzwischen wirklich neugierig gemacht.

In einem Nachbarforum habe ich einen Beitrag https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,8285742 mit anderem Thema und darin

einen Link https://www.e-periodica.ch/digbib/view?p...:83:84::895#895 gefunden, der Deine Hauptfrage zwar nicht beantwortet, aber meine Vermutung bestärkt, dass es sich bei den deutschen Lokomotiven nur um ex preußische Typen handeln kann.

Gruß

HGD

- HGD

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 397 Registriert am: 12.05.2016 Ort: 60NM NNO von OSB Gleise Peco, Märklin-K Spurweite H0 Steuerung DCC fahren analog steuern Stromart Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Zitat

P.S: ich dachte die KK-Bremse waere in Deutschland auf den meisten Güterwagen, und fast allen G-Dampfloks installiert. Stimmt nicht?

Die KK-Bremse ist ja erst 1918 eingeführt worden und eine Nachrüstung ist mir nur für die Wagen bekannt (dort in riesigen Mengen). Alle genannten Loks sind danach entstanden. Allgemein wurden ja zu dieser Zeit noch massenweise Bremser in ein Bremserhaus gesetzt, was nur so langsam zu riesigen Personalkosten führte und zudem waren damit nur sehr langsame Züge möglich. Genau dem ein Ende zu bereiten, war dieser Test da.

Gruß Kai

Güterwagen in H0 aus allen Epochen zum Angucken.

Ep.3-Anlage in N zum Fahren.

- TheK

- Metropolitan (MET)

-

Beiträge: 3.460 Registriert am: 24.01.2007 Gleise Fleischmann, Peco Spurweite Z Steuerung DCC Stromart AC

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Zitat

ogischerweise mussten auch die Lokomotiven mit dem passenden Bremssystem ausgerüstet sein, d.h. die deutschen Loks mussten eine Knorr-Bremse haben. Und das war von den oben genannten Güterzugloks nur die 58 (mit Ausnahme der 58.1, die und die anderen beiden Baureihen hatten Westinghouse Bremsen), bei den von mir genannten Personenzugloks hatte nur die 39 die Knorr-Bremse. Ich habe jetzt nicht bei allen weiteren Loks aus dieser Zeit ihre Bremssysteme hinterfragt, aber alle älteren Loks dürften Westinghouse Bremsen gehabt haben, lediglich die 56.1 und die 56.20-29 hatten auch Knorr Bremsen.

Ulf und HGD haben einen Punkt aufgebracht, der mich beschäftigt hat: Warum eine Personenlokomotive wie die 141-C einzusetzen statt eine 'richtige' Gueterlok?

diese Postkarte, die ich mich geleistet habe,

https://www.delcampe.net/fr/collections/item/409341192.html

wo von Testfahrten bis zu 100 km/h geschrieben wird, hat mich zur Hypothese gebracht , dass bei der Tests doch viel höheren Geschwindigkeiten gefahren wurden, als sonst normal für einen Güterzug/bzw. eine bei höheren Geschwindigkeiten stabile Lok wollte,um im Fall von Probleme eine Sicherheitsreserve zu haben.

Damit fallen alle oben gelisteteten,e sehr starken aber langsamen Güterzugslokomotiven für die Testfahrten aus, und die Option Br39 wirplötzlich sehr attraktiv wird! Ich werde in dieser Richtung suchen weiter .

eine Frage: die Bremssteuerventile einer mit (personen)-Westinghouse Bremse aufgerüsteten Lokomotive können auch Einen Zug mit KK-Bremse steuern?

Sebastiano

- sebamat

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 251 Registriert am: 14.06.2008 Spurweite H0, H0m

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Sebastiano,

die 141-C der PLM war keine Güterzuglok, sondern u.a. für schwere Schnellzüge im Hügelland gedacht. Mit 1650mm Treibraddurchmesser kommt sie der späteren 41 der DR schon recht nah.

Im oben verlinkten DSO-Beitrag sind einige interessante Einträge der Bauzeitung verlinkt, die als helvetisches Gegenstück zu Glasers Annalen angesehen werden kann; die Artikel sollten deine Fragen weitgehend beantworten.

Freundliche Grüße

Erich

„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“

Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.

- Erich Müller

- ICE-Sprinter

-

Beiträge: 6.319 Registriert am: 03.12.2015

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Sebastiano,

ich habe mich noch etwas in das Thema Bremsen eingelesen und kann Deine Frage mit einem uneingeschränkten "Ja" beantworten.

Das Führerbremsventil, egal ob Westinghouse oder Knorr, ist zu allen Druckluftbremsen kompatibel, Je nach Ausführung variieren lediglich die automatisierten Funktionen der Bremse, das heißt, bei den älteren Bremsventilen hängt die Qualität einer Bremsung stärker vom "Gefühl" des Lokführers ab (sinngemäß aus "Niederstraßer; Leitfaden für den Dienst auf Dampflokomotiven", 1935). Die 1926 verwendeten Westinghouse- und Knorr-Bremsventile dürften funktional identisch gewesen sein, im "Niederstraßer" werden die bei der DRG verwendeten Ventile als gleichartig beschrieben. Das relativiert natürlich auch meine Aussage bezüglich der möglichen eingesetzten Lokomotiven, es könnten auf deutscher Seite dann doch auch Loks mit Westinghouse-Bremse gewesen sein  . Allein die Vermutung, dass die deutsche Lok ähnlich der 141C gewesen ist, reduziert die potentiellen Baureihen wieder auf die 19.0 und die 39.0-2, denn andere Mikados hatte die DRG damals nicht.

. Allein die Vermutung, dass die deutsche Lok ähnlich der 141C gewesen ist, reduziert die potentiellen Baureihen wieder auf die 19.0 und die 39.0-2, denn andere Mikados hatte die DRG damals nicht.

Gruß

HGD

- HGD

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 397 Registriert am: 12.05.2016 Ort: 60NM NNO von OSB Gleise Peco, Märklin-K Spurweite H0 Steuerung DCC fahren analog steuern Stromart Digital

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo,

da es sich um Versuche mit schweren Zügen handelt, die häufig gebremst und wieder angefahren werden sollten, und angesichts der 141C PLM mit 1650mm Treibraddurchmesser, scheint mir die pr.P10 mit 1750mm Treibraddurchmesser ziemlich plausibel. Die sä.XX mit 1905mm Treibraddurchmesser scheint mir weniger wahrscheinlich, das Anfahren ist da doch schwerfälliger. Auch andere Maschinen der S-Gattungen würde ich bezweifeln.

Es gibt auch aber Aufnahmen, allerdings aus Deutschland, von ähnlichen Versuchen mit einer P8 vor dem Zug. Die P8 galt m.W. wegen der langen und schmalen Feuerbüchse als sehr verdampfungswillige und auch ziemlich flexible Lok, wenn man den Kessel mal über die Norm hinaus beanspruchte. Und P8 hatte man 1926 en masse, konnte also eher mal eine oder auch zwei für so einen Versuch abstellen als die noch in Auslieferung befindliche und dringend benötigte P10.

Freundliche Grüße

Erich

„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“

Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.

- Erich Müller

- ICE-Sprinter

-

Beiträge: 6.319 Registriert am: 03.12.2015

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Herik

Die Loks in Biasca waren je 3....aber es scheint

Immer ohne Vorspann getestet zu werden

Der Testzug hatte bis zu 150 Achsen ... reicht eine P08?

Sebastiano

- sebamat

- InterRegioExpress (IRE)

-

Beiträge: 251 Registriert am: 14.06.2008 Spurweite H0, H0m

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Sebastiano,

wir reden von Lokomotiven - die P08 ist eine Schusswaffe.

Die Achszahl an sich ist nicht das Problem, eher die Last und das Streckenprofil. Leer dürfte so ein Zug um die 650t wiegen und 700m lang sein.

In der Ebene kann die P8 (38.10-40) mit einem erfahrenen Lokführer so einen Zug auch anfahren.

Freundliche Grüße

Erich

„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“

Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.

- Erich Müller

- ICE-Sprinter

-

Beiträge: 6.319 Registriert am: 03.12.2015

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hi Sebastiano,

mit P 8 über den Gotthard? Hm. Wenn man sie überlastet (was man wohl gut machen könnte) leistet der Kessel etwa so viel wie derjenige der A 3/5. Die kleineren Treibräder geben eine bessere Traktion, aber eine gut gepflegte P 10 und auch die PLM 141C waren deutlich größere Maschinen und damit deutlich stärker. Kann mir kaum vorstellen, dass die Reichsbahn sich eine derartige Blöße gegeben hat...

Möglicherweise haben sie auch S 3/6 der neueren Serien (BR 18.5) oder eine nagelneue 01 geschickt.

Grüße

Mark

Beste Grüße,

Mark

- Guardian71

- CityNightLine (CNL)

-

Beiträge: 1.756 Registriert am: 13.09.2015 Gleise Roco line Spurweite H0 Steuerung Roco Multimaus Stromart DC

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo Mark,

01 und "hochhaxige" S3/6 wären da bestimmt fehl am Platz gewesen. Es geht da um Strecken im Hügel- und Voralpenland - da sind diese Loks nicht in der Lage, einen Zug häufig anzufahren und zu bremsen. Die 141C hat 1650mm-Räder, ist also nach deutschen Maßstäben zwischen G und P anzusiedeln. Durch das besser ausgeglichene 4v-Triebwerk und leichtere Treibstangen erlaubten sich die Franzosen allerdings höhere Radumdrehungen als die Deutschen (die T14 aus den Reparationsleistungen wurden mit leichteren Treibstangen von 65 auf 85 km/h zugelassen).

Außerdem waren die angehängten Güterwagen nur bestenfalls bis 65 km/h ausgelegt; da sind Geschwindigkeiten über 85 km/h schon wahnwitzig.

Eine bay. P3/5h könnte ich mir da noch gut vorstellen - modern, leistungsfähig, recht kleine Räder.

Oder wir gehen von völlig falschen Voraussetzungen aus, und die verschiedenen Bahnverwaltungen stellten gerade nicht gleichartige Loks zur Verfügung, sondern hie schnell(er)fahrende, da langsamere mit sehr hoher Zuglast...

Freundliche Grüße

Erich

„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“

Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.

- Erich Müller

- ICE-Sprinter

-

Beiträge: 6.319 Registriert am: 03.12.2015

RE: Was war in 1926 das ‘Beste’ bezüglich Güterzugslokomotiven bei der DRG?

Hallo zusammen,

Bin eher zufällig auf die Frage gestoßen. In einem meiner Hefte über die Arlbergstrecke ist ein Versuchszug am Arlberg abgebildet (da hieß es ausdrücklich, dass es um die Einführung einer Druckluftbremse ging). Ein ewig langer Güterzug aus 2-Achsern und einem Begleitwagen. Zuglok war eine preußische G 10 (BR 57).

Viele Grüße

Gerhard

Mit Toni aus Müselbach unterwegs in meiner kleinen H0/H0e - Welt

Saisonaler Hasenbahner

- Vorarlberg-Express

- InterCityExpress (ICE)

-

Beiträge: 2.214 Registriert am: 10.07.2007 Ort: Oberschwaben Gleise Roco, Tillig, Peco Spurweite H0, H0e Steuerung Roco Multimaus; ESU ECoS Stromart Digital